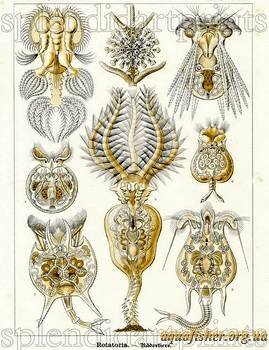

Коловратки (Rotatoria).

Коловратки (Rotatoria) это класс мелких многоклеточных беспозвоночных организмов, насчитывающих более 1500 видов и разнообразных форм. Коловратки — едва заметные невооруженным глазом организмы (от 40 мкр до 2 мм). Это самые маленькие многоклеточные живые существа на Земле. Их размеру более соответствовал бы термин “малоклеточные”: соперничая по простоте устройства с одноклеточной инфузорией, они вполне заслуженно занимают нишу микромира.

Обитают они как в пресноводных, так и в солоноводных водоемах. Играют значительную роль в самоочищении водоёмов. Находятся коловратки вместе с инфузориями, являясь частью “пыли”. Класс коловраток включает три отряда, однако все культивируемые коловратки принадлежат отряду Monogononta, т.е. отряду однояичниковых коловраток.

У представителей этого отряда самки большую часть времени размножаются партеногенетически, т.е. производят только самок. Однако при высокой их плотности или при изменениях условий обитания они производят самцов, переходят к половому размножению, после чего откладывают покоящиеся яйца, а сами гибнут. Это обстоятельство осложняет их культивирование. Наиболее часто культивируют солоноводную коловратку (Brachionus pricatilis), поскольку ее легче всего поддерживать в виде чистой культуры. Из пресноводных коловраток культивируют Brachionus srubens, Brachionus calyciflorus, филодин (Fhilodina) и аспланхин (Asplanchna), однако их поддержание в виде чистой культуры более сложно из-за засорения культуры инфузориями.

Тело коловраток прозрачно и почти бесцветно. Окрашивание его зависит от содержимого пищеварительного тракта. В большинстве случаев тело состоит из головы, туловища и ноги. На переднем конце головы расположен коловращательный аппарат (свое название коловратки получили за наличие этой части тела). Он состоит из двух колец быстро и согласованно движущихся ресничек, при помощи которых коловратки могут передвигаться в воде, улавливать кормовые частицы и направлять их в рот. Это наиболее характерная особенность коловраток, отличающая их от всех других мелких беспозвоночных животных.

Задняя часть тела — нога — имеется у большинства коловраток, с ее помощью они регулируют направление движения. Средняя часть тела – туловище. У некоторых коловраток (их называют панцирными) покрыто мягким прозрачным мешковидным панцирем. Благодаря особым железам, выделяющим клейкое вещество, коловратки могут прикрепляться к субстрату.

В зависимости от образа жизни большинство коловраток относится либо к планктонным, либо к бентическим. Планктонные виды предпочитают держаться в толще воды. Бентические коловратки большую часть времени проводят на одном месте, прикрепившись ногой к твердым предметам. Коловратки могут существовать в довольно широком диапазоне температур — от 2 до 35-37°С. При этом наблюдается довольно четкое деление на термофильные (теплолюбивые) виды, встречающиеся в природе главным образом летом при температурах 18-30°С, и термофобные (холодолюбивые), характерные для осенне-зимнего зоопланктона и живущие в более холодной воде.

Продолжительность жизни коловраток в зависимости от видов колеблется от двух-четырех дней (у самцов) до полутора месяцев (у самок). Дышат коловратки всей поверхностью тела. Большинство коловраток — растительноядные животные, поедающие хлореллу, сценедесмус и другие микроводоросли. Есть коловратки, питающиеся бактериями и органическим илом — детритом, но встречаются и хищники, например коловратки рода Asplanchna, а также всеядные формы. Коловратки бывают живородящие и откладывающие яйца. Существует два типа размножения. Первый тип — только партеногенетическое (однополое). При этом популяция коловраток состоит исключительно из самок. Второй тип — в этом случае однополое и двуполое размножение чередуется в зависимости от внешних условий.

Вместе с инфузориями и науплиями ракообразных они входят в состав “живой пыли” (самые мелкие кормовые организмы), и служат стартовым кормом для выкармливания молоди большинства видов рыб. Аквариумисты охотно пользуются коловратками из-за невероятно быстрого их размножения и высокой питательности по сравнению с инфузориями, привлекает их и возможность выращивания коловраток в домашних условиях в любое время года. Однако для выращивания нужна чистая культура, а получить ее очень трудно, хотя принцип тот же, что и для туфельки.

Дело в том, что среди множества форм коловраток непросто отыскать именно ту, которая подходит для домашней культуры: по имеющимся сведениям, это пресноводная коловратка из семейства филодина (Philodina). В настоящее время распространилась чистая культура коловратки брахиус плитилис (Brachionus plicatilis), которую разводят в солевом растворе в не слишком жесткой водопроводной воде: на 1 литр воды берут 19 гр. поваренной соли и 6 гр. сернокислого натрия. Составленный раствор выдерживают в течение суток для освобождения от газов. Выход коловратки из яиц происходит через 36-48 час. Кормят ее пекарскими или кормовыми дрожжами.

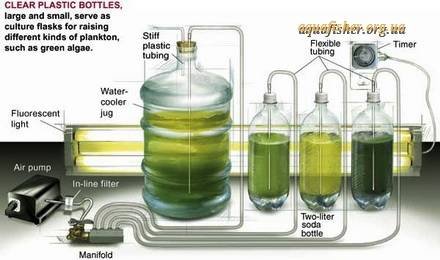

Культивируют коловратку в стеклянной или изготовленной из оргстекла посуде, в которой при слабой, но постоянной аэрации поддерживают температуру раствора на уровне 26-28°С. Чем больше емкость инкубатора, тем надежнее сохраняется культура, так как, постоянно отбираемая, коловратка здесь же восстанавливается оставшимися особями. Наиболее приемлемый объем сосуда 10-20 литров. Если разведение коловратки начинают с небольшого количества особей или нескольких штук — их берут у любителей, можно пользоваться литровой банкой. Замутненную дрожжами воду (питательный раствор для коловратки) вливают в солевой раствор с культурой небольшими порциями так, чтобы не замутить культуру. Иногда это делается даже каплями. Дрожжевую воду следует вливать только в просветленный раствор, незначительно увеличивая порции по мере размножения коловратки (видно на глаз).

Когда коловратка займет треть или половину банки (через две-три недели), можно вносить разведенные в воде дрожжи уже до слабого помутнения раствора, не забывая о том, что каждую новую порцию нельзя добавлять в еще не просветленный раствор. Когда же коловратка займет всю банку, ее переводят в трехлитровую посуду, доливая в нее свежий солевой раствор, температуру которого сравнивают с температурой культуры. Только так, постепенно размножая, можно получить сильную культуру коловратки. Такая культура очень живуча, и подкармливать ее можно до значительного помутнения раствора. Об излишке дрожжей можно судить по скоплениям коловратки на всей водной поверхности, и это должно насторожить аквариумиста: культура может погибнуть.

Коловратки менее подвижны, чем инфузория-туфелька, имеют мельче размер, чем науплии ракообразных, высокую скорость размножения — все это делает коловраток более желанным стартовым кормом для личинок подавляющего большинства рыб и весьма удобным объектом для выкармливания молоди аквариумных рыб. Перед скармливанием малькам культуру отцеживают сачком из маркизета. В нерестилище с пресной водой она сразу же опускается на дно. Поэтому давать ее нужно порционно, по мере поедания и лучше на слабом токе воздуха от распылителя. Мальки рыб берут не все виды коловраток. С тонкими отростками, крючками, твердой оболочкой они, пожевав, могут выплюнуть.

Примерно через 3-4 недели после начала скармливания культуры на дне банки-инкубатора могут появиться темные пленки, источающие неприятный запах. Эти образования надо немедленно удалять сифоном, а расход раствора восполнять аналогичным по составу, учитывая температуру. Периодическая, через две-три недели, подмена части старого раствора новым значительно усиливает размножение коловратки. Отсутствие или постоянный переизбыток корма — дрожжей, а также неблагоприятная температура могут побудить коловратку к откладыванию “зимних” покоящихся яиц. При этом полное угасание культуры длится около месяца.

Покоящиеся яйца сохраняют в сухом или мокром виде. Осадок, образовавшийся на дне сосуда с прекратившей жизнь культурой, собирают, высушивают и хранят в сухом месте. Или же, слив большую часть уже ненужного раствора, остаток его с осадком помещают в небольшую банку и ставят в холодильник или погреб. Законсервированный материал можно расходовать для восстановления культуры небольшими порциями.

Asplanchna priodonta — одна из наиболее крупных (0,28-1,50 мм) пресноводных коловраток. Взрослая аспланхна является хищником. Она питается инфузориями и более мелкими коловратками. Эти типично планктонные животные всю жизнь проводят в толще воды, находясь в непрерывном движении. Плавают они ротовым отверстием вперед, не вращаясь вокруг своей оси, как другие коловратки. Тело прозрачное, почти круглое. Аспланхин обычно используют при выкармливании молоди рыб в качестве добавки к основному корму при переходе с более мелких кормов к более крупным. Питательная ценность аспланхин сравнительно низкая.

Brachionus calyciflorus — пресноводная коловратка, имеющая размер 0,1-0,3 мм. Размер взрослых самок 0,57 мм. Созревают самки в течение суток, продолжительность жизни взрослой особи до трех недель. Растительноядный вид. Самка откладывает яйца каждые 12 часов. Очень питательная используются для выкармливания морских и пресноводных рыб.

Brachionus plicatilis — это мелкие коловратки размеры 0,08-0,3 мм. Это эвригалинный вид, встречающийся в природе в водоемах с соленостью от 1 до 90%. Размножается при температуре 15-35°С. Питаются фитопланктоном и бактериями. Самцы живут 2-3 суток, самки — до 2 недель. Половозрелыми становятся через 1-1,5 суток. Яйца тяжелее воды. Высокая пищевая ценность, нетребовательность к условиям среды, большая скорость размножения сделали эту коловратку одним из главных кормовых объектов.

Brachionus rubens — пресноводная коловратка имеет размер менее 0,1-0,3 мм. Созревают они, при оптимальной температуре инкубации 22-32°С, за сутки. Продолжительность жизни 4-17 дней. Самка дает от 3 до 12 яиц каждые 12 часов. Brachionus rubens часто и надолго прикрепляется своей ногой к панцирю дафнии, и, не затрачивая энергии на передвижение, в спокойном состоянии, отфильтровывает пищевые частицы, все время меняя (при помощи рачка) место своего обитания. Часто они столь густо облепливают панцирь дафнии, что последняя выглядит “лохматой”. Питается в природе планктонными водорослями.

Philodina acuticornis. По размерам они крупнее, чем представители рода Brachionus. Филодины обычно обитают среди иловых частиц на дне аквариумов или пресноводных водоемов. Они обычно медленно переползают или не очень быстро плавают от одной иловой частицы к другой в поисках пищи. По форме они напоминают вытянутый конус, на расширенной передней части которого находится коловращательный аппарат, а на заднем заостренном конце, так называемой ноге, имеются два пальца – “хватательная вилка”. Питаются филодины водорослями и бактериями. Добавка в культуру дрожжей угнетает их рост. Средняя продолжительность жизни равна 27 суткам. Среднее число яиц на одну самку около 50. Культивируют их обычно при температуре 24 — 27 °С.

При внесении их к личинкам рыб, филодины хорошо растут и размножаются на фекалиях личинок, а также на погибших в пресной воде солоноводных коловратках. Их можно культивировать совместно с инфузорией-туфелькой на банановых корках с добавлением в культуру молока. При слабой продувке филодины создают плотные скопления на стенках культиватора у самой поверхности воды или, если верхнюю часть стенки культиватора протереть губкой, концентрируются на верхней границе стенки, оставшейся запорошенной мелкими частицами ила и остатками банана. Хорошую “вспышку” численности филодины дают при внесении в их культуру бактерий, развивающихся над поверхностью активного ила. Недостатком филодин, используемых для выкармливания личинок рыб, является их способность закапываться в ил.

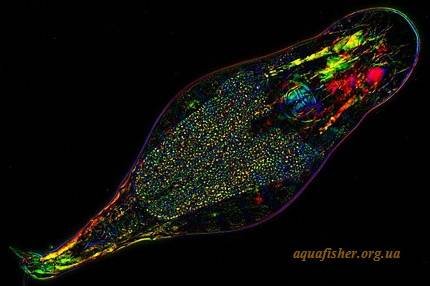

![]() Инфузория туфелька. Paramaecium caudatum.

Инфузория туфелька. Paramaecium caudatum.